社内浸透の

自身で「サステナビリティにおける社内浸透」をテーマにした書籍を執筆する中で、サステナビリティ推進の基礎となる「パーパスの策定と社内浸透」についても色々な論文・書籍・ネット記事を読みました。主宰する法政大学・サステナビリティにおける社内浸透研究会では、サステナビリティとパーパスを研究しているゲスト講師もお呼びし話を聞きました。改めての学びも多くありました。

その中で、皆様の情報ニーズも異なると思いますが、20冊くらい購入した関連書籍からいくつか紹介をさせていただきます。サステナビリティの入門書ではなく、カテゴリとしてはニッチなものなのであまり紹介している人がいないので、参考にしてみてください。気になるタイトルの本がありましたら、お使いのネットショップ等で確認してください。

なお、本記事では経営理念および理念体系を便宜的にパーパスと記述します。

サステナビリティとパーパスの差

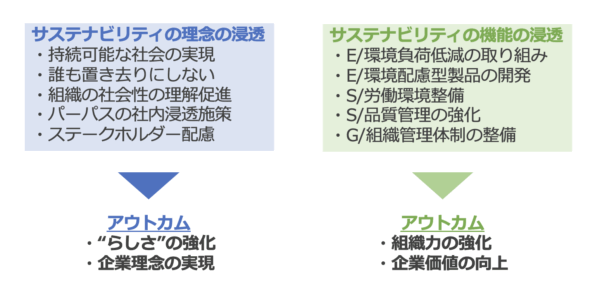

「サステナビリティの社内浸透」というテーマで事例インタビューやアンケート調査をしている中で、パーパスの社内浸透を軸に展開される企業がたくさんありました。その中での気付きは、サステナビリティの社内浸透と、パーパスの社内浸透とは重複する点もあるしそうではない点もある、ということです。たとえば以下のようなポジションで整理するとよいでしょう。サステナビリティ推進の最終的な目的が「経営理念の実現」か「企業価値の向上」である、という前提での視点です。

・サステナビリティの社内浸透には「理念浸透」と「機能浸透」の側面がある。

・理念浸透には、パーパスの社内浸透等と重複する箇所もある。

・機能浸透には、サステナビリティ視点の組織力強化の要素が強い。

パーパスの社内浸透

以下では、サステナビリティの社内浸透のヒントになるであろう、パーパスの社内浸透に関する書籍を紹介します。情報として役に立つかは人によって異なると思いますが、できるだけHowTo本ではない、本質的なものをピックアップしています。学術的な本もあり、読み進めるのにエネルギーがいるものもありますが、ぜひ読み解いてください。実務担当もですが、サステナビリティ・コンサルタントはこれくらい読んで、自身の考え方を整理してきちんと理論武装し、お客様の支援をしていただきたいと思います。雰囲気で語るだけのコンサルタントほど企業の迷惑になるものはありませんので(何度も遭遇しております)。

・田中雅子「経営理念浸透のメカニズム」中央経済社

・柴田仁夫「実践の場における経営理念の浸透」創成社

・瀬戸正則「戦略的経営理念論」中央経済社

・野林晴彦「日本における経営理念の歴史的変遷」中央経済社

・齊藤三希子「パーパスの浸透と実践」宣伝会議

・名和高司「パーパス経営」東洋経済新報社

・ロバート.E.クイン,アンジャン.V.タコール「ハイヤーパーパス」中央経済社

・ヴィンセント.スタンリー,イヴォン.シュイナード「レスポンシブルカンパニーの未来」ダイヤモンド社

参考1

参考として、サステナビリティの社内浸透のヒントになりそうな書籍もいくつか紹介します。パーパスも大事ですが、パーパスが必ずしも直接関与しない領域もありますので。

・村上芽,加藤彰,渡辺珠子「サステナビリティ人材育成の教科書」中央経済社

・清水正道 編著「人を活かし組織を変えるインターナルコミュニケーション経営」経団連出版

・ジェフリー.フェファー,ロバート.サットン「なぜわかっていても実践できないのか」日本経済新聞出版

参考2

推進担当者の方でサステナビリティ全般を理解したいという方は以下の書籍も参考になります。ご参考まで。

・夫馬賢治「ESG思考」講談社

・泉貴嗣「SDGs実践入門」技術評論社

・安藤光展「未来ビジネス図解 SX&SDGs」エムディーエヌコーポレーション

まとめ

サステナビリティにおける社内浸透をテーマに書籍執筆をしていましたので、研究で購入した書籍紹介や、サステナビリティの社内浸透とパーパスの社内浸透の差や類似点についてまとめました。パーパスの知識だけで、サステナビリティ浸透はできませんし、逆もまた然り、です。

パーパスをテーマにした書籍はたくさんあるわけですが、その中の浸透に関する記述はわりと「個人の感想ですよね」というものが多く、再現性が微妙なものもわりとあります。極端で外れ値となる企業事例をいくら深掘りしたところで、99.9%の企業ではどうにもなりませんから、まったく親切ではないですね。私も、以前してしまっていたので恥ずかしい限りです。

また経営理念の浸透に関する論文はたくさんあるので、無料で読めますし参考になるかと。アカデミック視点やエビデンスがすべてとはいいませんが、コンサルタントの方の書籍は、私を含めて偏りがどうしてもでてしまうので、考え方の一つとしてとらえるとよいでしょう。

パーパスの社内浸透はわりと汎用的なテーマですので、書籍やネット記事もたくさんあります。社内浸透というと、最初に研修やワークショップ・イベント等の企画をしがちですが(大抵ちょっと成果がでて自己満足しがちですが単なる部分最適でしかありません)、まず前提となる知識を得たほうがよりよいものとなるはずです。

「パーパス経営を実践すること」をパーパスにしてはいけません。一歩進んだ知識固めの参考にしてください。

関連記事

・サステナビリティ広報とステークホルダーエンゲージメントの関係

・サステナビリティ研修の社内浸透における立ち位置

・AIが変えるESG/サステナビリティ情報開示